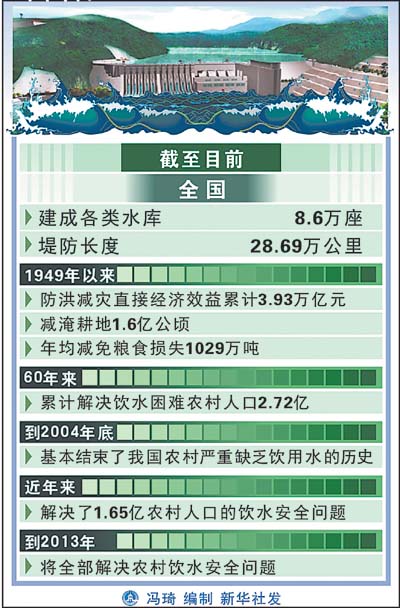

防洪减灾

创效3.93万亿元

水治则天下宁。从过去“小水大灾”、洪水泛滥,到现在“大水小灾”、有序应对,黄河、长江、淮河、珠江……一条条安澜的江河见证了水利60年的辉煌成就;三峡工程、南水北调、临淮岗、小浪底……一个个重点工程筑起了新中国一个又一个治水丰碑。

兴水利,除水害,盛世治水翻开崭新篇章——60年水利建设实现历史性跨越,科学治水方略不断完善,传统水利向现代水利加快转变,水利改革发展取得新突破,民生水利带给百姓越来越多实惠,水利越来越成为经济社会可持续发展的支撑和保障。

●60年来我国先后战胜七大江河较大洪水50次,较大严重干旱17次,年均挽回粮食损失4059万吨

防患洪水

堤坝设防标准提高

减灾体系逐步完善

“过去是泥巴凳,泥巴墙,除了泥巴没家当。”安徽阜南县王家坝镇唐庄村82岁的郎士和老人说,村里人深受水患之苦,随着治淮工程的建成,村里人的日子安稳了。“从河边的窝棚,到保庄圩的砖瓦房,现在大水人不慌!”提起2007年的淮河大水,老人记忆犹新,“有坚实的大堤围着,蓄洪也不影响生活……”

去冬今春,持续时间约半年的干旱袭击了华北的主要粮食产区。依靠水利设施,旱区人民引水斗旱魔,今年我国夏粮产量达到12335万吨,增长2.2%,实现了“六连增”。

“治国必先治水”。新中国成立后,党和政府把水利建设放在恢复和发展国民经济的重要地位。毛泽东主席先后号召“一定要把淮河修好”,“要把黄河的事情办好”,“一定要根治海河”,华夏大地掀起了一波又一波的水利建设热潮……党的十四届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》,把水利摆到了国民经济基础设施的首位,标志着我国水利发展进入一个新阶段,堤坝设防标准大幅提高,逐步完善的防汛抗洪减灾体系,成为经济社会发展的坚实屏障。

且看长江大洪水。1931年大洪水,死亡人数超过14.5万人。1998年大洪水,因灾死亡人数降低到1931年长江大洪水的1%,特大自然灾害损失减少到了最低程度。再看淮河大洪水。1931年特大洪水,死亡7.5万人。2007年淮河大洪水期间,沿淮转移人数较1991年大洪水减少99%,无一人因洪水灾害死亡。

洪水来时有序应对,大旱力抗确保丰收。新中国成立60年来,我国先后战胜了七大江河发生的较大洪水50次,较大严重干旱17次。平均每年抗旱浇地3050万公顷, 年均挽回粮食损失4059万吨。

●60年来国家先后投入10034.6亿元资金用于水利建设,供水基本满足城乡用水需求

|