(二)

1949年,长江流域遭遇大洪水,荆江大堤险象环生。长江中下游特别是荆江河段的防洪问题,从新中国成立伊始就引起了重视。

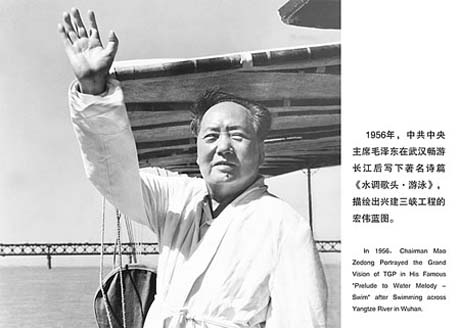

1956年,毛主席在武汉畅游长江后写下《水调歌头·游泳》,描绘出兴建三峡工程的宏伟蓝图。

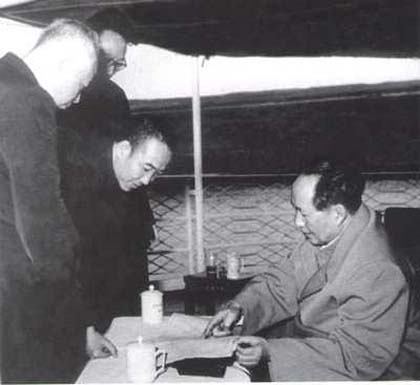

1958年,毛泽东乘船视察三峡。

1950年初,国务院长江水利委员会正式在武汉成立。三年后兴建了荆江分洪工程。

1953年,毛泽东主席在听取长江干流及主要支流修建水库规划的介绍时,希望在三峡修建水库,以毕其功于一役。他指着地图上的三峡说:费了那么大的力量修支流水库,还达不到控制洪水的目的,为什么不在这个总口子上卡起来?先修那个三峡大坝怎么样?!

1953年10月,长江水利委员会上游局党组向西南局财委的报告中提出,将来三峡水库的蓄水高度可能在190米左右,请西南局向沿江城市和有关单位打招呼,不要在190米高程以下设厂或建较重要的工程。西南局财委同意了这个意见。

1954年汛期,长江流域发生了20世纪以来的最大洪水,江汉平原、洞庭湖区损失惨重。这次大水再次警示:消除中下游严重洪水灾害的威胁乃是治理长江首要而紧迫的任务。

1954年9月,长江水利委员会主任林一山在《关于治江计划基本方案的报告》中提出三峡坝址拟选在黄陵庙地区,蓄水位拟选为191.5米。

1955年起,在中共中央、国务院领导下,有关部门和各方面人士通力合作,全面开展长江流域规划和三峡工程勘测、科研、设计与论证工作。3月,在莫斯科签订了技术援助合同,第一批苏联专家6月到达武汉。长委所属4台钻机和第七地形测量队先后进入三峡地区,开展测量工作。

1955年12月,周恩来在北京主持会议,在听取长委和苏联专家两种截然相反的意见后,肯定了国内专家的意见。正式提出,三峡水利枢纽有着对上可以调蓄、对下可以补偿的独特作用,三峡工程是长江流域规划的主体。

1956年,毛泽东主席在畅游长江后写下了更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖的著名诗句。

1958年3月,周恩来在中共中央成都会议上作了关于长江流域和三峡工程的报告,会议通过了《中共中央关于三峡水利枢纽和长江流域规划的意见》。明确提出:从国家长远的经济发展和技术条件两个方面考虑,三峡水利枢纽是需要修建而且可能修建的,应当采取积极准备、充分可靠的方针进行工作。

1958年3月30日,毛泽东视察葛洲坝坝址。

1958年6月,长江三峡水利枢纽第一次科研会议在武汉召开,82个相关单位的268人参加,会后向中央报送了《关于三峡水利枢纽科学技术研究会议的报告》。

|