三线建设,是中华人民共和国自1964年起,在中西部地区的13个省、自治区[1]进行的一场规模宏大的经济建设。它横贯3个五年计划,投入2000多亿元巨资,建起了1100多个工矿企业、科研单位和大专院校。近30年来,学术界对三线建设及相关问题展开了多方面的研究,取得了较为丰硕的成果。[2]对于三线建设所形成的这类数量庞大、影响深远的企业,已有一些学者展开了研究。不过,这些研究或论述其发展历程,或关注其经济调整,或探讨其社会生活,大多侧重于实际问题的论述,而没有从理论层面深入剖析三线企业的本质。笔者曾在《社会史视野中的三线建设研究》一文中,提出可以引入社会学领域的单位制理论来探讨三线企业,指出它们是一种单位社会,但限于主题和篇幅,未能在该文中展开进一步的论述。[3]因而,笔者拟续接前文,在探讨三线企业的形成背景、选址环境、社会特征的基础上,结合相关理论,深入剖析其社会本质,以深化三线建设及三线企业的研究。

一、三线企业的形成背景

三线建设,是在特殊的历史背景下进行的。20世纪60年代,以毛泽东为核心的中共中央针对复杂的国际形势和国内条件做出了这一战略决策。1960年代中期中国周边的国际关系紧张,面临着来自苏联、美国等多方面的军事压力、战争挑衅和侵略威胁。毛泽东、中共中央出于国家安全的考虑以及对苏联卫国战争经验教训的总结,决定进行大规模的后方工业建设。因此,备战是三线建设的主要动因。三线建设的另一个重要原因是基于我国工业布局调整的考虑。新中国成立之初,中国的工业集中分布在东北和东部沿海地区,西部地区工业基础尤其是国防工业薄弱。在均衡发展思想和战备形势的影响下,中央试图通过一、二线地区支援三线地区,来改变我国不合理的工业布局。除了备战和改变工业布局这两个动因外,还有一些学者提出,“反修防修”的考虑、优先发展重工业指导思想的影响也是国家进行三线建设的原因。[4]

毛泽东、中共中央做出三线建设的决策后,国务院和有关部门对建设目标、总体布局和计划实施等作出了一系列的安排和部署,随之在三线地区展开了长达17年的大规模建设。三线建设大致可以分为两个阶段:1964~1970年为第一阶段,投入资金560亿元,占同期全国基本建设总投资的48.5%;1971~1980年为第二阶段,投入资金1492亿元,占同期全国基本建设总投资的36.4%。[5]当时的三线建设,是在高度集中的计划经济体制下,由中央政府直接主持,倾全国之力来进行的。因此,在短短的十多年内,中西部地区建成了包括交通、国防、原材料、能源、机械、纺织等产业在内的1100多个大中型工矿企业、科研单位和大专院校。在所有的三线项目中,建成的工矿企业的数量最多。

根据形成方式,三线企业可以大致划分为三类:新建型、迁建型、改扩建型。新建型是原本没有该企业,三线建设时期才在三线地区新建的企业。迁建型是将原一、二线地区的企业搬迁到三线地区所形成的企业。改扩建型是三线地区原有的企业进行大规模改建或扩建后形成的企业。[6]当时,东部地区的工厂企业以“一分为二”或者全迁的方式迁入内地,或并入内地既有企业,或另建新厂,因此三线地区以新建型和迁建型的三线企业居多。例如,三线建设时期重庆地区有42家军工企业,其中,新建和迁建的有31家。[7]甘肃天水地区有37家三线企业,基本上都是新建型和迁建型企业。[8]这些新建和迁建的工矿企业在选址时要求严格,需遵循相应的选址原则。当然,不论哪种类型的三线企业,都是当时特殊历史背景下形成的产物。

二、三线企业的选址及环境

出于国防安全的考虑,三线企业在选址时普遍遵循“靠山、分散、隐蔽”的方针。根据毛泽东“大分散、小集中”和“依山傍水扎大营”的指示,周恩来、李富春等人提出了“靠山、分散、隐蔽”的选址原则。1964年7月1日,周恩来在接见越南国家计委副主任阮昆时说:工业布局问题,从战争观点看,要设想一、二、三线,不但要摆在平原,也要摆在丘陵地区、山区和后方。工业太集中了,发生战争就不利,分散就比较好。8月19日,李富春、薄一波、罗瑞卿在向中共中央、毛泽东的报告中提出:“今后,一切新建项目不论在哪一线建设,都应贯彻执行分散、靠山、隐蔽的方针,不得集中在某几个城市或点。”[9]当月,国家建委召开一、二线搬迁会议,提出要大分散、小集中,少数国防尖端项目要“靠山、分散、隐蔽”,有的还要进洞。[10]这个方针原本用以指导部分机密性高的军工企业选址,但后来被当作三线企业普遍的选址要求,在执行过程中还向着极端的方向发展,转变成“靠山、分散、进洞”(简称山、散、洞)的要求。

由于受“靠山、分散、隐蔽”选址方针的影响,大部分三线企业都远离城区,分散建在农村,甚至偏远的山区。例如,陕西新建的400多个三线项目,近90%远离城市,分散在关中和陕南山区的48个县、450多个点上,多数是一厂一点,有的甚至是一厂数点,被群众称之为“羊拉屎”“瓜蔓式”“村落式”布局。汉中飞机工业基地,下属28个单位分散在2个地区、7个县的3000多平方公里范围内,其中一个企业被分散在6个自然村落中。[11]西南地区多山,三线企业更是分散到了各地的农村和山区。例如,原航空工业部在贵州省的○一一基地,下属47个企事业单位,分布在毕节、安顺、遵义3个地区和贵阳市的9个县、区内,纵横300多公里。[12]重庆市的118个三线单位,大多分布在周边的山区。[13]南川兴建了宁江机械厂、天星仪表厂、红山铸造厂、红泉仪表厂、庆岩机械厂等5个兵工厂,这些企业全都建在偏僻的山区,甚至山沟里。总体来看,虽有少数三线企业建在城市,但一般都是在城市的郊区或者城乡结合部,而大部分工矿企业建在了偏僻的农村或山区,处于一种相对封闭的环境之中,对其社会结构、生活及文化都产生了深远的影响。

三、三线企业的社会特征

从地理位置和环境来看,三线企业大多位于农村地区。那么,作为一种社会组织形式,三线企业具有的是乡村社会的特点,还是城市社会的特征呢?

对于乡村社会和城市社会的区别,人口学家、地理学家较多关注人口规模、人口密度和空间结构等外在形态,而社会学家则更多关注其组织形式、社会结构、功能发挥、社会关系等内部特征,并进行过许多比较研究。例如,德国社会学家滕尼斯在《共同体与社会》一书中,将社会区分为礼俗社会与法理社会,分别对应于乡村和大城市两种人类生活的组织形式。[14]法国社会学家涂尔干在《社会分工论》中将人们结合在一起的社会纽带分为“机械团结”与“有机团结”,以此来区分乡村社会和现代城市社会。[15]另一德国社会学家齐美尔则从居民的心理特征来区分城市与传统乡村,认为都市的社会结构和形态导致了都市生活的诸多特征,而乡村迟缓的生活节奏与其居民的心理特征相对应。[16]以帕克为代表的芝加哥学派不仅关注城市的空间布局,更注重于城市各个结构组织部分相互之间的功能分化与联系。[17]美国城市社会学家路易斯·沃斯更关注城市中的人际关系和生活方式。[18]

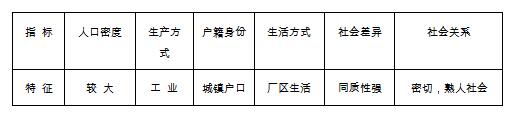

综合人口学家、地理学家、社会学家关于乡村社会和城市社会的对比研究,并结合中国的实际情况,我们可以从人口密度、生产方式、户籍身份、生活方式、社会差异、社会关系等方面来分析三线企业的社会特征。三线企业通常在一个较小的空间范围内汇集了几千甚至上万人,人口密度较大。这些企业主要从事工业化生产,区别于周边地区的农业生产,往往形成“墙内飞机导弹,墙外刀耕火种”的分隔状况。居住在厂区的人员,除了为数不多的民工和部分家属外,大部分人都具有城镇户籍,显然政府将他们纳入到城市人的管理体系中。由于我国在当时业已确立严格的城乡二元分隔体制,户籍制度的藩篱基本上阻断了周围农村人口进入三线企业成为产业工人的可能性,使得三线企业的职工与周边的农村人分属两类户籍世界。[19]同时,三线人在吃、穿、住以及文化娱乐、福利保障等方面皆有别于周边的农村人,有着独特的厂区生活方式。另一方面,三线企业内部的职业分工较为简单,职工们的工作与生活环境基本相同,社会角色也较为相似,因而社会内部的差异性不大,具有很强的同质性。在同一个封闭的环境中,三线人相互之间比较熟悉,关系亦非常密切。有文章指出,“三线职工都生活在亲缘和地缘关系交织而成的这张关系网”,“每个职工家庭,便是关系网上的纽结,有的父子变成了同事,上下级变成了亲戚,谁和谁都不能不沾亲带故。血缘、姻缘、人缘形成了一个无法解开的关系网”。[20]可见,三线企业属于“熟人社会”的类型,这和乡村社会又有相似之处。

表1 三线企业各方面的社会特征

从人口密度、生产方式、生活方式、户籍身份等方面来看,三线企业具有城市社会的很多特征;但从地理环境、社会差异、社会关系等方面来看,又具有乡村社会的部分特点。因此,在中国特殊历史背景下形成的三线企业,应该是一种介于城市和乡村之间的特殊社会组织形式。

四、三线企业:一种特殊的单位社会

对于三线企业这种特殊的社会组织形式,目前学界尚未有研究者专门剖析其社会本质。仅笔者在《社会史视野中的三线建设研究》一文中,简单指出它们是一种单位社会。下面将详细阐述之。

单位,是1949年以来中国社会最基本的组织形式。一般认为,单位组织是我国在计划经济时期形成的一种特殊的社会组织,它是由国家兴办,相对独立地承担经济生产或社会事业发展职能,并代表政府对其成员实施管理、提供福利服务的组织的总称。[21]它既是一个“就业场所”[22],也是一种再分配体制[23],还是整合社会成员的有效机制,因而拥有政治动员、经济发展、社会控制三位一体的功能[24],具有功能合一性、生产要素主体之间的非契约关系、资源的不可流动性等特征[25]。单位是一个小型社会,个人不可能脱离它而独立生存,而单位本身也是通过依靠国家来得以生存和发展的。[26]在单位社会里,人们相互熟悉,没有陌生人,是一个“熟悉的社会”,一个“没有陌生人的社会”。同时,个人与单位的关系由于资源主要由单位垄断分配的机制而变得异常的紧密,人们从摇篮到墓地,生生死死都离不开单位。[27]

单位主要包括我国的党和政府机关(行政单位)、国有管理及服务机构(事业单位)和国有企业(企业单位)三类组织[28],国有企业是第三类单位。三线企业是在计划经济时代,国家大力支持下营建起来的国有企业,它和其他单位一样具有经济、政治、社会三位一体的功能。企业的全部经济活动,包括原料供应、生产销售、劳动力使用、报酬支付、利润分配,都由上级行政机构根据计划控制,严重依赖于国家的调控。工厂通过健全的党群组织对工厂的行政管理进行监督,直接行使行政管理权,并通过政治思想工作和党员先锋模范作用来动员全体职工的积极性[29],以达到政治动员的作用。在计划经济体制下,企业代表国家对职工负起生老病死的无限义务,向其提供就业、住房、医疗、娱乐等社会保障服务。加之地处偏僻的农村、山区,三线企业为寻求生存,不得不搞“小而全”、“大而全”,尽可能做到配套成龙,工厂里的各种生活、医疗、教育设施一应俱全,成为一个封闭的小社会。例如,四川彭州的锦江厂、岷江厂、湔江厂“都建了各自的子弟学校(及后来的技校)、托儿所、电影院、篮球场、商店、蔬菜店、煤店等等,生产、生活设施,应有尽有。锦江厂还建了一座很有点规格的招待所,让湔、岷两厂望尘莫及。湔、岷两厂也建了一座有一百张病床,占地25亩的职工医院。”[30]这其实就是一个无所不包的单位社会。因此,究其本质,三线企业就是一种介于城市和乡村之间的单位社会。

由于地理环境和形成背景的影响,作为一种特殊的单位社会,三线企业有着不同于一般单位组织(包括其他国有企业)的一些特点。首先,其他类型的单位组织大多位于城市,而三线企业受选址方针的影响,大部分都建在偏僻的农村、山区,甚至大山的山沟、山洞中,因而极为封闭。例如,贵州一个厂的车间建在远离交通干线的深山溶洞中,一到冬季,大雪封山,与世隔绝。群众感慨道:“洞中方数月,世上已千年。”[31]在这样的环境下,三线企业的封闭性和自给自足性就体现得更为明显,在某种程度上呈现出文化孤岛特征。其次,三线企业在兴建过程中,大多是新建或迁建,由此产生了一个个分散的“嵌入式”企业。这些企业有不少职工是迁来的外地移民,因而在企业内部的“熟人社会”中形成了颇具特色的移民文化。这和历史上的贵州屯堡人、新中国的建设兵团有相似之处。[32]再次,除了外来移民外,后来三线企业也从当地大量招工,使得企业人员来源逐渐多元化[33],外来文化与本地文化、城市文明与乡村文明在这里产生了碰撞与融合,形成了三线企业独特的“厂文化”[34]。

改革开放之后,三线企业的社会状况发生了很大的变化。随着经济体制从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变,国有企业实行政企分开、扩大自主权,具有了相对独立的地位,“国家—单位—个人”之间的强制性依附关系急剧减弱。同时,在政企分开和市场化改革的背景下,国有企业所承担的住房、养老、医疗保险、社会福利等社会保障功能基本市场化,其政治功能和社会功能逐渐弱化。[35]此外,三线企业在调整改造时,地址偏僻的工厂大多进行了搬迁或改造,和周边地区有了更多的交流和互动,不再是一个封闭的小社会。伴随着单位制的逐渐解体,原来“企业办社会”的多元化职能必然回归社区。[36]因此,一些三线企业正逐渐从“单位社会”向“社区社会”转变,这是三线企业社会变迁的一种主要趋势。当然,目前三线企业的情况十分复杂,或破产倒闭,或继续存在;或留在原址,或搬迁新址;或改制,或合并。不同处境的三线企业,其变迁情况也不一样。当代三线企业的社会变迁,是一个复杂而漫长的过程。

五、结论

综上所述,三线建设企业是特殊历史背景下形成的产物。从地理位置来看,由于受“靠山、分散、隐蔽”选址方针的影响,三线企业大多建在农村、山区,处于一种偏僻而封闭的环境之中。从社会特征来看,三线企业在人口密度、生产方式、生活方式、户籍身份与社会差异、社会关系等方面分别呈现出城市社会和乡村社会的特征。究其本质,三线企业是一种介于城市和乡村之间的特殊“单位社会”。同时,三线企业又有着自身的一些特点:和城市中的单位组织相比,三线企业的地理位置偏僻,封闭性和自给自足性更强,一定程度上呈现出文化孤岛特征;作为“嵌入式”企业,内部形成了颇具特色的移民文化;外来文化与本地文化、城市文明与乡村文明在这里进行碰撞与融合,形成了独特的“厂文化”。改革开放以后,三线企业的社会状况发生了极大的变化,其变迁过程复杂而漫长,主要趋势是逐渐从“单位社会”向“社区社会”转变。

在单位研究领域,目前学界一般都是将“单位”作为一种全国性的、普遍的组织和制度纳入研究视野,对不同类别的单位组织研究较少。[37]作为一种特殊但广泛存在的单位,三线企业的社会研究能丰富“单位社会”的研究类型,进一步发展单位制理论,理应引起更多的重视。

[1]此外,还有小三线建设地区。

[2]关于三线建设的研究成果,可参见李彩华:《三线建设研究述评》,《社会科学战线》2011年第10期;段娟:《近20年来三线建设及其相关问题研究述评》,《当代中国史研究》2012年第6期;张勇:《近三十年国内三线建设及相关问题研究概述》,《三峡论坛》2014年第2期。

[3]张勇:《社会史视野中的三线建设研究》,《甘肃社会科学》2014年第6期。

[4]参见王培:《六十年代中期中共转变经济建设方针的原由》,《北京党史研究》1998年第3期;董宝训:《影响三线建设决策相关因素的历史透析》,《山东大学学报(哲社版)》2001年第1期;黄荣华:《三线建设原因再探》,《河南大学学报(社科版)》2002年第2期。

[5]何郝炬、何仁仲、向嘉贵主编:《三线建设与西部大开发》,当代中国出版社2003年版,第8页。

[6]这三种类型的划分并非绝对,有时新建、迁建、改扩建互有交叉。

[7]参见王毅:《三线建设中的重庆军工企业发展与布局》,《军事历史研究》2014年第4期。她只统计了41家三线军工企业,遗漏了1家新建的渝州齿轮厂。

[8]段伟:《甘肃天水三线企业的选址探析》,《开发研究》2014年第6期。

[9]陈夕主编:《中国共产党与三线建设》,中共党史出版社2014年版,第72页。

[10]陈东林:《三线建设:离我们最近的工业遗产》,《中国国家地理》2006年第6期。

[11]陈东林:《三线建设——备战时期的西部开发》,中共中央党校出版社2003年版,第361页。

[12]李彩华:《三线建设研究》,吉林大学出版社2004年版,第82页。

[13]聂作平:《三线人生:渐行渐远的激情》,《中国国家地理》2014年第2期。

[14][德]斐迪南·滕尼斯:《共同体与社会》,林荣远译,商务印书馆1999年版。

[15][法]埃米尔·涂尔干:《社会分工论》,渠东译,三联书店2000年版。

[16]刘豪兴主编:《农村社会学》,中国人民大学出版社2008年版,第74页。

[17]蔡禾主编:《城市社会学讲义》,人民出版社2011年版,第67页。

[18]With,L. Urbanism as A way of life, American Journal of Sociology, 1938, p.44.

[19]徐有威、陈熙:《三线建设对中国工业经济及城市化的影响》,《当代中国史研究》2015年第4期。

[20]禾夫:《人情·关系·网——三线企业内人际关系微观》,《中国职工教育》1994年第2期。

[21]本书编写组:《社会学概论》,人民出版社、高等教育出版社2011年版,第168页。

[22]路风:《中国单位体制的起源和形成》,《中国社会科学季刊》1993年总第5期。

[23]李猛、周飞舟、李康:《单位:制度化组织的内部机制》,《中国社会科学季刊》总第16期。

[24]何海兵:《我国城市基层社会管理体制的变迁:从单位制、街居制到社区制》,《管理世界》2003年第6期。

[25]路风:《单位:一种特殊的社会组织形式》,《中国社会科学》1989年第1期。

[26]于显洋:《组织社会学》,中国人民大学出版社2009年版,第29页。

[27]李汉林、渠敬东:《中国单位组织变迁过程中的失范效应》,上海人民出版社2005年版,第32页。

[28]李路路、苗大雷、王修晓:《市场转型与“单位”变迁:再论“单位”研究》,《社会》2009年4期。

[29]路风:《单位:一种特殊的社会组织形式》,《中国社会科学》1989年第1期。

[30]潘祥鶤:《大三线有个“三江厂”的故事》,倪同正主编:《三线风云:中国三线建设文选》,四川人民出版社2013年版,第152页。

[31]陈东林:《三线建设——备战时期的西部开发》,中共中央党校出版社2003年版,第361页。

[32]参见吴斌、李建军:《一个屯堡家族的变迁:在国与家之间》,《中国人文田野》第5辑,巴蜀书社2012年版,第161~162页。

[33]三线企业职工的来源,主要有外迁职工、大中专毕业生、招工人员(包括知青)、退伍转业军人等。

[34]丁艳、王辉:《移民外来文化的土著化过程——以西南三线厂的“厂文化”为例》,《人文地理》2003年第6期。

[35]李汉林:《“单位制”的变迁与研究》,《吉林大学社会科学学报》2013年第1期。

[36]华伟:《单位制向社区制的回归——中国城市基层管理体制50年变迁》,《战略与管理》2000年第1期。

[37]目前,仅见田毅鹏对东北老工业基地的“典型单位制”、刘平对限制介入性大型国有企业等单位类型进行了探讨。参见田毅鹏、漆思:《“单位社会”的终结——东北老工业基地“典型单位制”背景下的社区建设》,社会科学文献出版社2005年版。刘平、王汉生、张笑会:《变动的单位制与体制内的分化——以限制介入性大型国有企业为例》,《社会学研究》2008年第3期。