| 曾有人说,周思聪是自李清照以来中国最伟大的女艺术家。在美术圈外的人听来,这种评价也许过高,但周思聪的确是公认的杰出画家,给人们留下了丰富的艺术遗产和宝贵的精神财富。她有着超人的天赋和悟性,是新时期以来中国画当之无愧的引领者。前段时间,北京画院举办了“我爱平凡的人——周思聪创作及写生作品展”以纪念这位女画家的早逝。

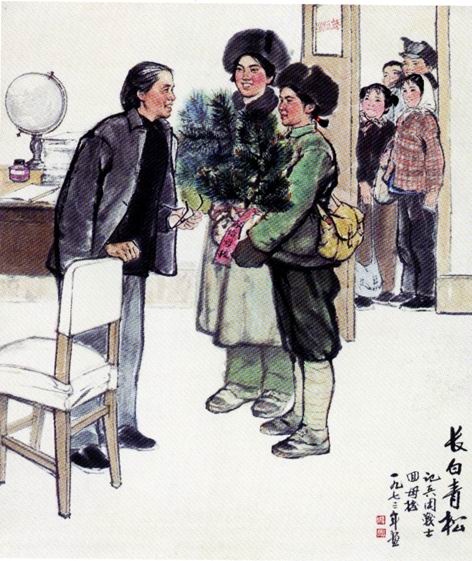

长白青松 国画 1973年

去年是周思聪老师诞辰70周年,她是1939出生,1996年去世的,去世离现在已经13年了,时间过得非常快。基于很多周思聪先生的老同学、老朋友们一直在呼吁,北京画院就举办了一个中小型的特色展览。

这个展览与原来办过的周思聪的展览有所不同,从展览的策划,展品的征集上应该有全新的特点。有感于当今的美术创作状况,在这几年的创作过程中,我感觉到我们在主题创作上的缺失,这些缺失就是因为我们忽视了向周思聪这样的前辈艺术家们学习创作经验,他们的经验是很需要总结的。这些经验包括她在主题构思,立意、收集素材、创作的过程等等方面。基于这些原因,我想通过这次画院策划的展览,通过周思聪在“文革”及80年代的一些创作,与她所收集的素材——素描、速写作品进行对照,以这样的方式来呈现一个周思聪的展览,让大家来了解周思聪作为一位人物画家,一位创作出很多经典艺术的中国画家的创作过程,从中来探索她在创作中的一些规律性的东西,希望对当前的美术创作、美术发展提供借鉴。从这次展览作品的来源来讲,囊括了北京画院收藏的周思聪的作品,周思聪家属收藏的作品,还有一位收藏家李志远先生提供的画稿、速写。在这些作品的基础上,我们进行整理、对照、研究、编辑并出版画册,这样就能够比较完整地梳理出周思聪在那个时期的创作状况。

我是从1972年开始跟随周思聪老师学习的,当时我是工厂的业余作者,见到她在美术馆展出的作品《穿新鞋跳新舞》之后,我就一直跟着她与卢沉老师学习。我感觉周老师平时很注重对生活的观察,对普通人的热爱和关注,她完全是以一种艺术家的眼光去看待生活,从生活中发掘一些她有感而发的构思。比如她在1972年创作的《穿新鞋跳新舞》,到后来的《山区新路》、《长白青松》,之后又画了一批矿工的生活速写,矿工的写生、农民的写生,我都跟着她与卢沉先生一起参与了。通过这些活动,我感觉周思聪先生是通过写生去了解她所不了解的、又想去表现的题材。比如说京西煤矿,她就跑了很多次,在这之后,她产生了很多表现矿工题材的作品。还有《山区新路》这幅作品,她在画面中描绘两个小孩给修路工人送水的场景,特别生动地反映出她所观察到的、所发掘出的新意。这些是她自己通过对生活的观察后升华的立意构思。这一点我觉得《长白青松》体现得更为明显,因为在这幅作品的后面有很感人的故事。

我们也是从“文革”过来的,其实有很多艺术家关注的角度不一样,有些艺术家关注当时的政治,通过一些对政治运动的感受来产生自己的创作,所以有些作品带有政治性。其实从现在的角度来看,当时的政治压力是现在不能过多去指责的,因为每个人都是在当时的政治高压下选择的。但是周思聪一直在关注普通人的生活,她的那种情感,那种自发的对普通人的情感在创作中明确地反映出来。包括对周总理的描绘,周思聪老师对周总理的情感跟当时所有人是一样的,她创作出那幅周总理在地震灾区慰问的《人民和总理》不是偶然的。第一是源于她对周总理的情感和周总理对周老师人生的影响,第二,邢台大地震对周思聪的震撼和她自己人文情怀的触动,才使她产生创作这幅作品的冲动。另外,她又花了很长时间去邢台体验生活,了解生活,回来才开始进行创作。从周思聪的艺术道路来说,这是她创作的旺盛时期所创作出的作品,表明她一直在关注普通人的生活。而且她也一直在说喜欢平凡的人,喜欢静谧的大自然。正是因为这样的精神,才产生出这些影响后人的作品。

|