——以321地质队为中心的考察

新中国成立之初,数量极为有限的科技人才与大规模经济建设的迫切需要之间形成了尖锐的矛盾。按部就班地通过学校教育培养科研人员及各类工程技术人才的方法已经无法适应新的建设形势,一些非常规的人才培养方式出现在许多领域,由此形成了在当时特殊的历史条件下人才成长的独特路径。地质队在新中国成立初期培养地质人才方面的成就十分突出,仅地质部直属的6支地质队中,便有十余人后来成为中国科学院、中国工程院院士。而321地质队(以下简称321队)就是其中的典型代表,队中有5人当选院士、6人任省级地质局总工程师,可谓人才辈出。地质队并非专业教育机构,类似的人才成长途径也非地质行业一例,因此分析梳理这一现象,总结其历史背景与原因以及这类人才培养模式的经验得失很有必要。然而,目前地质教育史界多关注院校、研究机构等正规教育(关于地质教育史的研究概况,可参见于洸编《中国地质学史研究三十年》(中国地质学会地质学史专业委员会第22届学术年会论文集,2010年),其中详细列举了地质教育机构和地质学家兼教育家的研究成果。),地质学史界则将地质队视为矿业开发的先行部门,多看重其在矿产勘查方面的贡献(一般地质学通史类著作都将地质队附属于地质矿产事业论述,很少单独研究。如《当代中国的地质事业》(中国社会科学出版社1990年版)、《中华人民共和国地质矿产史:1949~2000》(地质出版社2003年版)等。),既有的各种地质队史、队志等行业史的研究也很少涉及其在人才培养方面的作用(与本文研究相类似的是余君对中国西北科学考察团的人才培养研究,探讨了科考活动在人才培养方面的作用与成绩。但考察团与地质队的功能(以找矿为主)又有较大区别。详见张九辰、徐凤先、李新伟等著《中国西北科学考查团专论》(中国科学技术出版社2009年版)。)。事实上,对这一问题的研究不仅有助于了解地质人才的成长历程,还有助于丰富当时全国人才培养机制的研究。

321队创建于新中国成立初期,是地质部直属的国家重点地质队。其在建队之初的几年时间里,重点勘探了铜官山铜矿,为矿山开采设计与开发提供了技术支持;对铜陵及周围地区开展了系统的矿点普查,奠定了该队此后60余年找矿的基础格局;对铜官山铜矿的成因与构造开展研究,使“铜官山式”矿床闻名于地质学界;同时也在培养地质技术工人、技术员与地质研究人才方面发挥了重要作用。本文在查阅321队档案资料、调查采访当事人的基础上展开研究,以期揭示在特定历史条件下这样一个“生产单位”如何培养人才以及为何能够培养人才的经验。

321队的创建及初期人才配置

新中国成立之初,地质工作成为恢复和发展国民经济的重要前提之一。鉴于当时地质人才数量十分有限(一般认为,新中国成立之初能参加一线工作的地质人员仅有200多人。参见《中华人民共和国地质矿产史:1949~2000》,第8页;《何长工回忆录》(解放军出版社1987年版),第454页。),中央遂决定采取集中使用的方针,将主要力量放在自然资源的调查、勘查上来。在1952年12月召开的全国地质工作计划会议上,政务院副总理兼财政经济委员会主任陈云提出:地质工作要进行一个大转变,今后绝大部分地质人员“都要参加探矿、普查及其他野外地质工作”。[1]根据这一要求,有些从事古生物学、岩石学等基础理论研究的地质学家也暂时离开了科研领域,投入到矿产资源的勘探工作中。[2]为了迅速壮大地质勘查力量,地质队还吸纳了大批大学及专科院校的毕业生,并从社会上招收初高中毕业、具备基础理化知识的社会青年入队作为练习生,并对他们进行短期培训。由此,地质队成为地质学家和青年地质人员的汇聚之所。

为了满足实施“一五”计划对矿产之急需,一批已知矿床成为重点勘探的对象。6支直属于中央地质部门的地质队伍重点开展了对铜矿、铁矿、煤矿的勘探工作。负责勘探铜官山铜矿的321队便是其中之一。

铜官山铜矿位于安徽铜陵,水陆交通便利,地理区位优越,是长江中下游工业建设带上一个重要的资源供应点。该矿床有着悠久的开发历史,在唐宋时期已有颇具规模的官方机构。例如唐代的《元和郡县志》就记载了利国山(即铜官山)产铜供梅根监冶铸一事。宋代梅尧臣所做的《铜官山》描绘了当地采铜之盛况。抗日战争时期,日寇曾对铁矿进行过掠夺性开采。日本投降后,国民政府一度拟恢复生产,但终未实现。

新中国成立后,铜官山因其具有较好的工作基础、良好的前景和优越的地理区位,被列为重点勘探对象。早在1949年9月,华东军政委员会工业部矿产查勘处即先后两次派张兆瑾、赵宗溥、刘宗琦等到铜陵的铜官山、狮子山一带进行铜矿地质调查。1950年6月28日,位于南京的政务院财政经济委员会矿产测勘处委派工程师张兆瑾带领潘明福、谢荣智等6名勘探工人到铜陵创建“铜官山铜矿测探队”,开始进行勘探工作,其后又派殷维翰担任队长。1952年5月9日,321队在“铜官山铜矿测探队”的基础上成立,隶属于中国地质工作计划指导委员会矿产地质勘探局。8月,地质部成立后,该队改属地质部直接领导,更名为“中央人民政府地质部321地质队”。此时321队的首要任务是查明铜官山铜矿的地下信息,提供矿山开发所必需的地质资料,同时在其外围进行矿产普查,以扩大勘探后备基地。

尽管当时地质人才十分稀缺,中央地质部门依然给321队配备了颇有造诣的地质学家和技术人员。该队由地质学家郭文魁担任队长,负责全队的技术管理与领导工作。(为了加强党的领导力量,1953年初,中共安徽省委派滕野翔担任321队党组组长(7月改任党委书记),兼任第一队长,郭文魁任第二队长,两人平级。)郭文魁1937年毕业于北京大学地质系,后留校任教。抗日战争期间任西南联合大学地质地理气象系岩石学、矿床学助教,曾对昆明附近二村的奥陶纪地层及易门铁矿、永胜铁铜矿做过研究。从1940年起,郭文魁在叙昆铁路沿线探矿工程处(亦即后来的资源委员会矿产测勘处)任助理工程师、副工程师。直到抗日战争胜利前夕,他一直在四川、云南、贵州一带从事区域地质和矿产地质工作。1945年赴美进修,先后在美国联邦地质调查所和明尼苏达大学从事金属矿床学、岩石学的学习与研究。他于1947年回国后继续致力于地质与矿产调查,曾赴湖南资兴调查东江大坝坝址,到四川、广西调查石油地质,并在四川发现酒店坪铜矿,还曾至台湾调查水文地质情况。[3]新中国成立后,郭文魁成为华东军政委员会重工业部矿产测勘处工程师,并于1950年10月被任命为中国地质工作计划指导委员会委员,成为21位委员之一,同时他还是中国科学院专门委员,足见其具有渊博的专业知识和丰富的实践经验,是一位有较高学术地位的地质学家。郭文魁虽然长期在资源委员会矿产测勘处工作,但他与前中央地质调查所以及前中央研究院地质研究所的人员均较为熟悉,有着良好的工作交流基础。321队以他为核心,依靠南京的地质力量,组建起了一支科研和技术人才配备良好的地质队伍。

除郭文魁外,321队建队之初的主要技术骨干还有郭宗山、陈庆宣、沈永和、段承敬、李锡之、杨庆如、董南庭和刘广志等人。郭宗山时任地质科科长,亦是技术负责人之一。他1940年毕业于西南联合大学地质地理气象系,毕业后就职于叙昆铁路沿线探矿工程处(后改为资源委员会西南矿产勘测处,亦即后来的资源委员会矿产测勘处。),任工务员、助理工程师,在谢家荣的领导下从事西南地区的地质矿产调查;1943~1948年间于中央地质调查所西北分所任技士,在西北地区继续从事矿产地质调查;1949~1951年赴英国剑桥大学岩石矿物系学习,取得后补博士资格;1951年冬回国从事地质勘探事业。而陈庆宣、沈永和以及刘广志等人都是民国时期的大学毕业生,他们来自西南联合大学、中央大学、北洋大学等著名高等学府,毕业后多有科研或实践经验。其中有5人曾供职于资源委员会矿产测勘处,还有的曾在前中央研究院地质研究所、前中央地质调查所等机构工作,一些人长期与谢家荣、李四光等地质学家共事。他们都具有较为丰富的工作经验和一定的科研能力,是新中国地质事业最为倚重的人才资源。

地质部为保障勘探工作的顺利进行,还将一批大学及专科院校的地质系毕业生分配到321队。1952年,分配的应届毕业生有清华大学地质系的常印佛、朱康年,北京大学地质系的冯钟燕、马志恒,以及谢家荣创办的南京地质探矿专科学校的朱安庆、方云坡和张善祯。同年,地质部与石油管理总局又接收了来自清华大学、北京大学、复旦大学、中山大学等多所大学的80余名物理系毕业生。这些毕业生经过为期一个多月的地球物理探矿训练班培训后,被分配到地质和石油部门。[4]分配到321队的人中就有后来成为工程院院士的毕业于清华大学物理系的赵文津。此后数年间,每年亦都有新毕业的学生到队。

321队在建队之初的人才配置和大学毕业生的陆续到来,反映出国家地质力量向矿产勘查一线倾斜。这一指导思想在其他地质队中同样得到了体现,由地质学家负责一支地质队的技术工作的情况在当时较为普遍。如负责河北庞家堡铁矿221地质队的是王曰伦、负责内蒙古包头铁矿241地质队的是严坤元、负责陕西渭北煤矿642地质队的是李春昱、负责甘肃白银厂铜矿641地质队的是宋叔和、负责湖北大冶铁矿429地质队的是程裕淇。另外,还有负责山西中条山铜矿地质队的是王植、负责贵州水城观音山铁矿地质队的是路兆洽,等等。(以上所举地质队技术工作负责人皆为地质学家,有的兼任队长职务。各队技术负责人是由谢家荣提名,经李四光等批准任命的。详见张立生主编的《丰功伟绩 永垂千秋:纪念谢家荣诞辰110周年》(地质出版社2009年版),第38页。)他们与郭文魁一样,都是民国时期的优秀地质学家,各队围绕他们组成了技术团队。同321队一样,其他地质队也分配到许多刚从大专院校毕业的青年学生。

由一位地质学家组织若干技术骨干,领导一群高校毕业生,这是新中国成立初期许多地质队基本的人员构成。这种人员梯队安排有利于团队的协作和成员水平的提高。尽管队伍中许多技术骨干还很年轻,但他们已经是能够独当一面的地质人才。相对于新毕业生而言,年轻的技术骨干无疑属于师傅辈,起着传授知识和经验的作用。而新毕业生在队伍招收练习生后,也部分扮演起教师的角色。在地质队的实际工作中,新毕业生和练习生迅速成长,从仅有理论知识甚或无知识基础的队员,成长为经验丰富、能够独立开展野外工作甚至进行科学研究的地质人才。

实践能力的形成及经验的积累

能够开展野外地质填图、观察各类地质现象、采集样品、提出问题、编制报告等是对地质队员的基本要求。新毕业生虽然经过系统的专业知识学习,且大多经历了野外实习教学,但整体而言,新毕业生的独立野外工作能力仍显不足。例如,有的毕业生在学校“矿床的理论学了不少,而真正的矿床却未曾见着一个”。(2012年10月16日,吕凌峰对常印佛的访谈记录。)受当时快速培养政策的影响,许多专科地质院校的学制仅为一到两年,学校仅教授实用知识和技能,学制设计之初地质队便被纳入毕业生继续学习的计划。谢家荣在南京地质探矿专科学校的开学典礼上即曾指出:学生经过一年的在校学习毕业后,还要让他们在实际工作中继续学习。[5]至于从社会上招收的练习生,地质知识与实践经验则完全没有。对于这些地质新人而言,地质队成为他们学习和实践的全新课堂。

(一)毕业生的“再教育”

1952年9月初,来自北京、南京等地的新毕业生到321队报到,他们随即被安排到铜官山各钻机工地,负责岩芯取样和编录工作。这是地质研究的基础性工作之一,可以接触到最原始的现场资料。在钻井工地工作月余,他们又被派到野外参与矿产普查工作。根据郭文魁的部署,321队在铜官山进行勘探的同时,还派出一支小分队到狮子山评价铜矿点的成矿远景,另派出多只流动小分队到铜官山外围地区进行路线地质填图和矿产的初步普查工作。为了寻找更多新矿点,普查的工作范围后来又扩大到铜陵周围地区,以进一步拓展找矿后备基地。这一时期的工作即是新中国找矿史上“点上起步,由点到面”的找矿阶段。

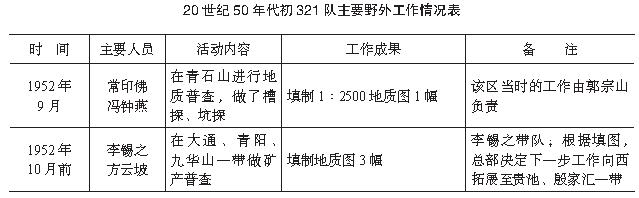

派出的流动小分队由“一老一新”组成,有野外工作经验的老地质队员为负责人,新毕业生则作为助手。据不完全统计,20世纪50年代初,321队在铜陵及其周围地区开展的野外工作(详见下表)。

20世纪50年代初321队主要野外工作情况表

从上表可以看出,321队此期的野外普查活动十分频繁,且内容丰富。新地质队员在填制地质图、寻找矿点的过程中,从富于实践经验的“师傅”那里学到了野外工作方法,积累了实践经验。野外工作既要观察地质现象、测量地形、划分地层、识别化石,又要注意寻访古采矿遗迹,留意古矿渣废洞乃至河谷中的卵石,乡下房屋的基石中是否夹有矿石,等等。[6]冯钟燕、朱安庆、方云坡、常印佛等都在实际工作中锻炼了野外工作能力。常印佛还因较多地参与野外普查,实践能力提升迅速,毕业仅一年后就独立带队开展野外工作了。

除进行矿产普查、填制地质图外,一些新队员还参与了地质勘探报告的编写工作。1953年年底,工业部门要求先把铜官山主矿段编写出一份“中间性”报告,以应矿山建设之急需。为此,321队成立了铜官山铜矿调查报告编写综合组,由郭文魁领衔,郭宗山任组长,朱安庆、朱康年、常印佛以及南京大学地质系新毕业生李梅玲等参加,着手中间报告的编写。在郭宗山的组织和指导下,编写组成员对原始地质资料、数据进行核对、处理,编制勘探剖面和中段平面图,计算储量,等等。再由郭宗山执笔,郭文魁修改定稿,中间报告遂告完成。1954年7月,郭宗山、朱康年等又编制了补充勘探报告。1955年5月,常印佛等将上述两份报告合编成一份完整报告,并对两份报告中的不足之处进行了修正。[7]

新地质毕业生经过岩芯编录、地质普查填图、矿产评价、编写报告等多种基础性工作的锻炼,熟悉了全套地质工作流程,从而更加感觉到在地质一线“如鱼得水”。[8]《人民日报》曾报道常印佛的同班同学、被分配到大冶429地质队的刘湘培,并总结道:“许多和刘湘培一样的青年地质工作者,都在实际工作中得到锻炼,学到许多在课堂里没有学到的东西”。[9]正如《人民日报》所言,对这些被分配到地质队从事物理探矿工作的大学物理系毕业生而言,地质队的实践对于他们的成长更是不可或缺。中国工程院院士赵文津在1953~1954年间,曾在321队担任物探队队长,负责狮子山、凤凰山、铜山等矿区的物探普查工作,这是他从物理学踏入地球物理领域的开始;知名地球物理学家黄绪德、秦葆瑚等也是当时被分配到地质队的物理系毕业生。他们与赵文津一样,都是在地质队的实践中走入新的研究领域并最终取得卓越成就的。

自1952年以后,321队几乎每年都有大专院校地质或采矿专业毕业生到队。如1953年有南京大学的李梅玲、东北工学院的张卫鹏;1954年有南京地质学校和淮南煤矿工业专科学校的毕业生;1955年有武汉地质学校的张兆丰;等等。其中的专科毕业生由于在校学习时间较短,到地质队参加实际工作就成为他们继续学习的一个重要环节。李四光对此曾指出,“经验告诉我们:经过一度在学校学习以后,参加实际工作,再从事于更高深的学习,成就往往是优越的”[2](p.284)。一些人通过在地质队的实践成为工程师,有的还成为省地矿局的总工程师。(例如,朱安庆曾任浙江省地质矿产局总工程师;方云坡后调入322地质队,继续在安徽从事地质勘探工作,20世纪80年代成为从事电瓷材料粘土矿产类开发和研究的高级工程师。)由于地质工作的流动性,地质队的人员变动较大。321队的许多队员有的回到学校或研究机构,从事教学或科研工作;有的则被调往其他地质队。对于前者,要恰当地评估地质队在其成长中的作用十分困难,但影响无疑是存在的。如冯钟燕后来被调入北京大学,而他的一些研究成果即与铜官山铜矿有关。其他地质队也有类似情况,以甘肃白银厂641地质队为例。中国科学院院士刘宝珺、肖序常,曾分别于1952年、1953年到队,在地质队工作近两年后又被调回技术管理或科研、教学部门,他们在各自的领域都做出了卓越成就,且他们都认为在地质队工作、学习的这段经历非常重要。[3](pp.482, 509)总之,毕业生在参加地质队工作的最初几年时间里,迅速提高了野外工作实践能力并积累了一定经验,可谓是经历了一次“再教育”。这对于他们此后无论是继续从事矿产勘查还是转向科学研究都是具有重要意义的。

(二)练习生的培养

培养练习生是新中国成立之初地质队的突出特征与成就之一。为了解决地质队人才不足的问题,中央提出可招收一些社会青年采取短期训练班、师傅带徒弟的方式,让他们“在战争中学会战争,在游泳中学会游泳”,即在实际工作中“边做、边教、边学”。[10]

321队成立后,艰巨的勘探任务急需扩充人才队伍。为此,郭文魁1953年初让常印佛、冯钟燕编写一套试题,通过考试从青年工人中选出一批初、高中毕业且具有一些基础理化知识的青年。先由队上的技术人员和大学生为他们授课,普及基础地质知识,随后分配到各组,让他们边工作边学习。郭文魁则时常利用周末带他们到野外开展现场教学。这样可以在短时间内使他们掌握实用知识和技术。

查阅321队档案可知,1956年时全队共有技术人员20余人,中专以上毕业的仅5人(此5人为:黄广球(北京地质学院)、杨澄祥(东北地质学院)、张启址(重庆大学)、曾宪文(四川大学)和刘学圭(长春地质学校)。),其余均为初、高中毕业甚至还有小学文化程度的。其中初、高中生平均年龄为23岁,他们多数是在1953年前后加入地质队的,职称多为助理技术员,这说明他们已经初步掌握了一定的专业知识和技术。(详见321队档案:《1956年321队关于职工调查表》。)由于321队在完成对铜官山铜矿的重点勘探任务后,许多技术骨干调离了队伍,因而使整体技术水平下滑,但这也使练习生在队中发挥出愈加重要的作用。练习生出身的王学立认为,321队的短期培训和实践教学使其印象深刻,受益良多:“郭文魁、郭宗山、杨庆如、方云坡……各位先生,他们在百忙的工作中,抽出时间为我们备课和讲授,从基础地质学开始,辅以苏联高等专业教材,各位老师认真备课,深入浅出地讲授,我们学员认真听讲,努力笔记,不懂的问题随时随地都可向任何先生请教,学员互相讨论,学习热情空前,师生共同努力,经常测试,学习成绩又好又快”。(王学立:《地质人生》,四川省地质矿产局区域地质调查队网,http://www.scqd.com/articleInfo.asp?sid=17&id=584,2009年9月10日。)他此后长期工作于多个地质队,承担过多项技术任务,还发表过学术论文。身为练习生老师之一的常印佛则认为,练习生们“在当时以及后来都起了很好的作用,有的通过自我努力,还成为某一方面的熟练专家”。[11]截止到1959年,321队在实践中培养出地质和钻探技术人员近百名(321队资料室:《皖南十年:321队史》。这一数字不包括大中专毕业生,仅指将具有中学文化程度的青年培养成才。),他们在各类专业技术岗位上发挥了重要作用。

其他地质队也普遍招收练习生。吕开子与陈训雄曾是湖北大冶429地质队招收的练习生,他们是转调到321队的。1959年,吕开子主持编写了《安徽铜陵新屋里铜矿万迎山、虎形山、约园山矿段中间地质报告》,陈训雄则参与了狮子山铜矿地质勘探报告的编写,并曾主持编写《安徽省青阳县铜矿里钼矿床地质勘探报告》,后者成为经验丰富的矽卡岩型铜矿专家。他们在练习生出身的地质人才中具有一定的代表性。由此可见,地质队以招收练习生的方式培养了许多实用地质人才,师傅带徒弟的模式取得了良好效果。

练习生和大专院校毕业生在地质队的成长,反映了两类不同层次地质人才的培养方式,其共同点是野外地质工作能力的形成和经验的积累,对于学历更高的队员而言,在地质队的实践更进一步地提升了其探索与研究地质科学的能力。

研究能力的训练——以中国科学院院士、中国工程院院士常印佛为例

虽然地质队的任务是矿产勘查与勘探,目的是服务国家经济建设,但一些地质队员在实践中学会了如何开展科学研究,有些还成长为杰出的地质学家。究其原因,除个人因素外,还具备两个客观条件:一是在新中国成立初期,许多地质专家如前文所述的郭文魁、程裕淇、宋叔和、李春昱等到地质队工作,从而形成了注重科学研究的工作氛围,这对于新地质队员而言,既有潜移默化的影响,更有直接的指导;二是地质科学倚重实践和经验,而地质队的工作无不在野外实践中进行。早期地质队虽不是专业研究机构,却在客观上具备了培养队员研究能力的条件。

从321队的情况来看,一些地质队员就是在实践中形成了探索与研究的能力,其中最突出的代表就是常印佛。常印佛自1952年分配到321队后,到1960年任该队总工程师,除中间一年在华东地质局有色金属办公室工作外,其余时间都在队里。常印佛入队早期是在郭文魁指导下进入矿床学研究领域,后又在实践中不断摸索,到20世纪60年代,他已经能够结合实际需要独立从事科研活动。在321队的十多年时间是常印佛科研能力成长的关键期。

前文已提及常印佛在321队早期的活动,包括编录岩心、野外地质填图、普查矿产、编写勘探报告等。这些经历使他快速具备了地质工作者必需的野外独立工作能力。与此同时,与前辈地质学家朝夕相处、合作共事,使他不仅受到了学术讨论氛围的影响,还得到队长郭文魁的直接指导。由于新中国的勘探工作在20世纪50年代初尚处在学习苏联经验阶段,地质队的技术领导也是一边工作一边学习。大家聚在一起时经常讨论的都是矿床学上的一些科学问题,作为旁听者的新地质队员们,也因此受到科学研究氛围的熏陶。(2012年10月20日,吕凌峰对常印佛的访谈记录。)郭文魁十分重视地质人才的培养,并有意识地给青年队员以科研指导。常印佛经常参加他开展的野外实地教学活动。据常印佛回忆:“参加地质工作以后,我的第一位老师就是郭文魁先生,他以高度的热情和耐心的诱导,使我们这些新兵又受到一次‘再教育’,从他那里我感到一切地质现象都是有意义的,关键在于要用敏锐的观察和科学的思维认识其本质和相互联系……”[8]常印佛认为,郭文魁是他走进矿床学研究领域的“引路人”。[12]

参加铜官山铜矿中间勘探报告的编写以及合编最终勘探报告,使常印佛在郭文魁和郭宗山的指导下,对铜官山矿床地质问题形成了科学的认识。铜官山勘探报告最后总结道:“勘探初期总结的矿体在平面上呈‘一层一圈’,剖面上沿接触带及有利层位作‘桠枝状’分布……铜官山铜矿的矿床具有受有利地层层位控制成矿特征,这对扩大找矿思路也具有指导意义”[7]。这些科学总结中的部分认识成为常印佛进一步研究的起点,如铜官山铜矿受有利地层层位控制成矿的观点,即是常印佛后来在理论上提出“层控(式)矽卡岩型矿床”新类型的经验基础之一。(关于“层控(式)矽卡岩型矿床”概念提出的完整过程,详见王申、吕凌峰的《乐在图书山水间:常印佛传》(上海交通大学出版社2015年版)第六章末节。)可见,郭文魁等地质学家在地质队扮演着学术导师的角色。

常印佛总结自己的科研发展特点,认为是一个“实践——认识——再实践——再认识”的过程,没有实践也就没有科学研究。(《常印佛回忆手稿》,2014年12月,第137页。)事实上,长期的地质找矿实践成为他提高科研水平的内在动力。1957年12月,常印佛任321队的技术负责人,次年“大跃进”运动开始。321队在找矿大跃进的浪潮中,发现了大批新矿床,这使得常印佛萌生了探索铜陵地区控矿规律的想法。随后他在对狮子山和凤凰山的铜矿勘探工作中,即留意对相关材料的搜集,开始了研究工作,并将最终研究成果写进了狮子山矿床地质报告。[13]其后,他又与刘学圭、王乙长等合作,进一步将成果撰成论文发表于《中国地质》上。文章首次明确提出隐伏基底断裂制约和控制铜陵矽卡岩铜矿带的观点,认为铜陵地区铜矿的形成受两组不同方向的基底断裂制约,其中一组近东西向的断裂带控制了整个铜陵地区的岩浆——成矿活动,为该地区最主要也是基本的控矿构造。[14]这一成果在国内矿床地质勘查研究的理论和实际工作中都具有创新意义。常印佛的研究工作是在地质队的实践中进行的,从研究对象的选取到材料的搜集、问题的提出与成果的问世,均与矿产勘查的实践紧密结合。应该说,在具备了野外工作能力而又掌握了地质研究方法之后,地质队就成为勇于探索者的理想之所,而丰富的实践又促使他们的研究能力和认识水平不断提高。

于实践中形成研究能力的地质队员,在321队并非只有常印佛一例。刘学圭1956年毕业于长春地质学院,随后进入321队工作。他除与常印佛合作完成论文《某区内生矿化作用的几个问题》外,又参与研究了铜陵地区下、中三迭统地层的划分[15],还从岩浆岩的尼格里系数探讨了花岗岩—闪长岩的成矿专属性。[16]更重要的是,他后来还与常印佛一起研究了层控矽卡岩矿床,并合作完成了《关于层控式矽卡岩型矿床——以安徽省内下扬子坳陷中一些矿床为例》,文章系统论述了层控式矽卡岩型矿床新类型,引起了当时矿床学界的关注与重视。[17]又如,曾为练习生的陈训雄,也曾对铜陵地区矽卡岩型铜矿床成矿控制条件做过探讨。地质技术人员在进行普查勘探或编写报告的过程中,无疑需要开展不同层次、不同程度的地质研究工作。

当然,地质队员科研能力的形成与其主观努力是分不开的,而地质队则在客观上提供了这种可能。地质队虽然以找矿工作为中心,是“面向生产”的单位,但矿产勘查离不开对区域地质构造、地层、矿床的研究,而这些工作同样也是地质科学研究的对象和内容。地质工作中获取的供矿山设计、开采使用的地质资料,同时也是科学研究所需的原始资料。因此,地质队具备一定的培养科研人才的条件。中国科学院院士尹赞勋在谈及20世纪50年代地质人才的培养时也认为:“不可否认,工程师也要进行研究,而且通过生产实践,积累丰富经验的较老工程师必然有一部分转向科学研究,成为以研究为主的地质学家。”[18]这里的工程师即是相较于地质学家而言的在地质队从事矿产勘查的技术人员,尹赞勋的回忆指出了经过地质队的生产实践,一部分工程师必然会成长为地质学家。由于新中国成立初期的特殊历史条件,这一人才培养模式在当时具有普遍性。

结 语

新中国成立初期,中央地质部门为满足国家建设的需要,集中使用有限的地质力量,将一批地质学家和技术骨干投入到矿产勘查一线的地质队,同时采取非常规手段壮大地质队伍,培养地质人才,大批高校毕业生和社会练习生进入地质队。如此便在特殊的历史时期,因缘际会地形成了有利于地质人才成长的特殊路径。此时期321队在人才培养方面的表现与成果具有一定的代表性。在地质队里,工作实践使大量青年地质人才迅速学习和成长起来,在一定程度上弥补了学院式的正规教育的不足,短时间内壮大优化了矿产勘查力量,为支持国家经济建设做出了巨大贡献。与学院教育不同的是,在地质队成长起来的地质人才的实践能力和科研成果的实用性均表现突出,这也是后来常印佛能以地质局总工程师的身份当选中国科学院院士进而被遴选为中国工程院院士的原因。这一人才培养模式也成为地质学家的共识。李四光早在1954年的全国普查会议上就提出教育部门与生产部门(即地质队)要加强合作与联系,在实际工作中教育和锻炼地质人才。[2](pp.316~323)常印佛则根据自己的成长经历,劝勉大学生在毕业后可先到野外队工作几年,而后再转向教学或科研领域。[12]20世纪50年代后期,随着地质人才队伍的壮大,以资深地质学家担任地质队技术负责人的情形不再多见,且已无须再从社会上招收练习生,学生们更多的是通过学校或研究院等接受正规教育。即便如此,地质队依然能够促使新队员的实践能力得到迅速提高,只是其范围和意义已不同于从前。

从更广阔的历史背景来考察,新中国成立之初类似于地质部门培养人才的方式也多见于其他行业,无数实用型技术人才在生产第一线成长成才,也有不少专家的成长得益于在生产岗位上的不懈钻研与积累,而地质队则是其中成绩较为突出的。这与地质科学自身的特征有关。地质勘查过程既是一项服务于经济建设的生产活动,又是一项科学调查研究活动,两者在实践中合二为一,因此地质队员在工作过程中也提升了科研分析能力。相比之下,理论性较强的科学领域在生产实践中培养人才的概率就相应要小很多。值得注意的是,地质队的这种人才培养模式也并非毫无弊处。由于当时国家更加强调了地质学为国家建设服务的实用功能,将大量地质人才投入到矿产地质工作中,不可避免地导致了一些基础性地质研究进展缓慢,这一时期有影响的地质成果更是鲜少见到,这说明这一人才培养模式虽有其特色,但也有一定的历史局限性。

[ 参 引 文 献 ]

[1]《在全国地质工作计划会议上陈云副总理的讲话》,《人民日报》1952年12月19日。

[2]《李四光全集》第8卷,湖北人民出版社1996年版,第402页。

[3]《20世纪中国知名科学家学术成就概览·地学卷·地质学分册》二,科学出版社2013年版,第82页。

[4]袁学成:《默默耕耘物探这方沃土》,《顾功叙文集》,地质出版社1999年版,第373~382页。

[5]《新中国第一批地质专业高等学校——南京矿专创办50周年纪念》,石油工业出版社1990年版,第15页。

[6]陈庆宣、常印佛:《贵池地质普查小结》,安徽省地质资料馆:245。

[7]常印佛:《安徽省铜陵县铜官山铜矿地质勘探报告(1955年)》,全国地质资料馆:8965。

[8]常印佛:《与大山结缘的道路》,中国科学院院士工作局:《科学的道路》下册,上海教育出版社2005年版,第1336页。

[9]范荣康:《勘探祖国地下宝藏的人们》,《人民日报》1953年3月27日。

[10]《何长工回忆录》,解放军出版社1987年版,第458页。

[11]王申、吕凌峰:《乐在图书山水间:常印佛传》,上海交通大学出版社2015年版,第77页。

[12]刘荣、王彤:《此身许国无多求 乐在图书山水间——访“两院院士”、著名地质学家常印佛》,《科技创新与品牌》2011年第1期。

[13]常印佛等:《安徽省铜陵市狮子山铜矿区狮子山矿床最终地质报告(1963年)》,全国地质资料馆:34698。

[14]常印佛、刘学圭、王乙长:《某区内生矿化作用的几个问题》,《中国地质》1965年第12期。

[15]王乙长、刘学圭、胡福仁:《安徽铜陵地区下、中三迭统的划分》,《地质学报》1966年第2期。

[16]刘学圭:《从岩浆岩的尼格里系数探讨花岗岩—闪长岩的成矿专属性》,《地质论评》1966年第2期。

[17]常印佛、刘学圭:《关于层控式矽卡岩型矿床——以安徽省内下扬子坳陷中一些矿床为例》,《矿床地质》1983年第1期。

[18]尹赞勋:《往事漫忆》,海洋出版社1988年版,第88页。

[责任编辑:杨文利]

[收稿日期]2016-05-06

[作者简介]王申,博士研究生,中国科学技术大学,230000;吕凌峰,副教授,中国科学技术大学科技史与科技考古系,230000。

|